Di tengah pandemi covid-19 yang melanda Indonesia, perawat bersama dokter memainkan peran sentral dalam menghadapi pandemi. Perjuangan mereka sudah sepatutnya diapresiasi dan tercatat dalam sejarah Indonesia. Sangat disayangkan apabila perjuangan mereka terlupakan seperti para pendahulunya yang tersisih dalam historiografi Indonesia. Akibatnya, tidak banyak informasi yang bisa diperoleh mengenai sejarah perawat. Meski tidak termasuk dalam narasi sejarah dominan, bukan berarti profesi ini tidak memiliki sejarah. Karena sejarah perawat telah hadir sejak masa kolonial, kehadirannya pun mengalami pasang surut hingga menjadi profesi seperti yang kita kenal sekarang.

Awal Sejarah Perawat dan Wacana Menghadirkan Perawat Terlatih

Terdapat dua layanan kesehatan di Hindia Belanda, yakni layanan kesehatan militer dan sipil. Kendati demikian, keduanya berada dalam satu organisasi, sehingga sejak abad ke-19 pengobatanan Barat di Hindia-Belanda identik dengan kedokteran militer (Zondervan, 2016: 60). Selain itu ada tiga klinik tiga kota besar yang diperuntukkan untuk penduduk bumiputra.

Akan tetapi, semua pelayanan kesehatan tersebut tidak memiliki perawat yang terlatih. Otomatis perawatan terhadap pasien dilakukan oleh petugas yang tidak terlatih dan buta huruf. Kondisi ini tidak mengagetkan, mengingat rumah sakit memang tidak populer pada masa itu.

Tidak populernya rumah sakit disebabkan beberapa hal. Menurut O. Degeller, yang dikutip oleh Hesselink dalam Colonial Caring, rumah sakit pada masa itu kondisinya sangat memprihatinkan, dindingnya hanya terbuat dari bambu yang dimakan rayap, tanpa cahaya memadai, dan dipenuhi tanda merah bekas ludah sirih (Hesselink, 2015: 146).

Kondisi ini diperparah dengan kurang kompetennya petugas medis saat itu (Para perawat diambil dari gelandangan dan pembantu yang tidak memiliki passion di bidang kesehatan). Ditambah kesalahpahaman yang berkembang dalam masyarakat, yang menganggap penangan dokter selalu identik dengan operasi. Oleh sebab itu, para masyarakat bumi putra lebih memilih mengandalkan dukun ketika mereka sakit.

Memasuki akhir abad ke-19, seiring dengan perkembangan medis, para dokter di HIndia Belanda mulai menyuarakan pentingnya kehadiran perawat terlatih di wilayah koloni. Angin perubahan terhadap profesi perawat berhembus saat Queen Wilhelmina mengeluarkan kebijakan politik etis pada 1901.

Kebijakan Etis menarik minat para dokter Belanda untuk datang ke koloni. Kebijakan Etis turut meningkatkan kebutuhan akan fasilitas dan praktisi medis. Rumah sakit swasta juga mengalami pertumbuhan cukup pesat. Pertumbuhan rumah sakit swasta juga diiringi bertambahnya kebutuhan terhadap perawat kompeten.

Pelatihan Perawat Hindia-Belanda

Pada awalnya perawat terlatih didatangkan langsung dari Belanda. Mereka langsung dihadapkan dengan kondisi lingkungan kerja yang jauh berbeda dengan di Belanda. Para perawat Belanda itu disebar ke berbagai wilayah Hindia-Belanda, mulai dari rumah sakit di Batavia hingga ke wilayah pedalaman.

Banyak tantangan berat yang harus dihadapi perawat dari Belanda. Mulai dari dituntut untuk bekerja lebih mandiri, kurangnya insfratuktur kesehatan, dan iklim yang jauh berbeda. Seringkali mereka juga harus menghadapi kesulitan untuk berkomunikasi dengan pasien, karena keterbatasan bahasa.

Selain itu mereka dituntut harus terbiasa dengan kebiasaan pasien Hindia-Belanda yang jauh berbeda dengan negara asalnya. Para pasien kaya biasanya turut membawa pembantunya untuk mencuci dan membersihkan ruangannya.

Selain itu, tidak semua pasien terbiasa tidur di tempat tidur, adakalanya para perawat menemukan para pasien justru tidur di lantai pada malam hari, ada juga para pengunjung yang tidur ranjang pasien dan pasiennya duduk di lantai (Hesselink, 2015: 150-151).

Berbagai hambatan itu seringkali membuat para perawat Belanda enggan untuk bertugas lama di wilayah koloni, sehingga tidak sedikit dari mereka memutuskan untuk kembali ke Belanda.

Kurangnya minat perawat Belanda untuk datang di kolonial, ditambah dengan semakin banyaknya permintaan perawat terlatih, semakin menguatkan wacana untuk melatih perawat lokal. Inisiatif untuk melatih perawat muncul pada tahun 1895 (Zondervan, 2016: 100), inisiatif itu muncul dari Perhimpunan Perawat Hindia Belanda. Program pelatihan perawat dibuka di Batavia pada pada 1887, tetapi karena kurangnya minat pelatihan baru dapat dimulai pada 1900.

Gerakan misionaris Zending juga memiliki peran penting dalam sejarah perawat Indonesia. Mereka menjadi salah satu pihak yang berupaya menyediakan perawat berkompenten. Rumah sakit di Mojowarno Jatim didirikan pada 1894 dan Rumah Sakit Petronella (sekarang Bethesda) Yogyakarta didirikan pada 1900 tercatat sebagai rumah sakit swasta yang paling awal yang menyelenggarakan pelatihan perawat.

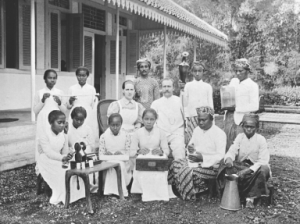

Di Rumah Sakit Kristen Mojowarno, para calon perawat dilatih oleh L. L. Bervoets van Ewijk. Berbeda dengan Belanda yang perawatnya didominasi oleh perempuan, perserta pelatihan di Hindia-Belanda terdiri dari murid pria dan wanita. Pelatihan dilakukan sejak akhir abad ke-19. Sementara itu, di Yogyakarta pelatihan diberikan oleh Jacqueline Rutgers dan Johanna Kuyper, dua perawat Eropa yang datang ke koloni. Karena kurangnya antusiasme dari masyarakat, maka murid yang direkrut terdiri dari para pembantu, tukang kebun, dan pekerja lainnya (Het zendingsziekenhuis “Petronella”, 1937: 8).

Untuk mendukung dan melakukan regulasi pelatihan perawat, pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan khusus tentang pelatihan perawat pada tahun 1911. Melalui peraturan ini, sekitar 100 siswa yang diseleksi akan menerima tunjangan untuk perumahan, pakaian dan makanan. Sementara untuk diterima dalam pelatihan, persyaratan berikut harus dipenuhi: para siswa harus berusia setidaknya 16 tahun, sehat dan telah lulus pendidikan sekolah dasar.

Baca juga: Sekolah Bidan Pertama di Hindia-Belanda

Setelah diterima, para calon perawat akan melalui tiga tahun pelatihan. Mereka dilatih oleh perawat perempuan dari Eropa, materi yang diajarkan meliputi teori dan praktek serta menggunakan bahasa Melayu. Setelah lulus mereka diberikan ijazah perawat mantri.

Para dokter Eropa turut memberikan pelatihan atas inisiatif mereka sendiri. Dokter di Semarang menjadi yang paling sukses dalam melakukan pelatihan ini, sehingga menjadi model percontohan daerah lain.

Permasalahan Gender dalam Profesi Perawat

Di balik kesuksesan pelatihan perawat di Semarang, ada dua dokter perempuan yang berperan penting yakni N. F. Lim dan Nel Stokvis-Cohen Stuart. Lim fokus untuk melatih para calon perawat pria, sementara Stokvis melatih calon perawat wanita.

Dalam melakukan pelatihan, Stokvis mendapati bahwa melatih para calon perawat wanita lebih sulit. Hal ini disebabkan oleh kuatnya jeratan budaya patriarki terhadap para wanita. Pada masa itu tidak banyak wanita yang disekolahkan, mereka biasanya langsung dinikahkan setelah dirasa cukup umur, sedangkan salah syarat utama untuk menjadi calon perawat adalah lulus sekolah dasar.

Sementara itu, keluarga perempuan kelas menengah ke atas biasanya enggan mengirimkan anaknya ke sekolah perawat. Stigma masyarakat menganggap rumah sakit adalah tempat tidak layak, dan hanya perempuan dari kelas bawah yang bekerja di sana (Hesselink, 2015: 153).

Sementara itu, pemerintah kolonial terus berupaya menambah ketersediaan perawat di Hindia Belanda. Pada tahun 1915, pemerintah kolonial menyelenggarakan sekolah lanjutan perawat untuk memperoleh ijazah mantri kelas satu, mereka yang memperoleh ijazah ini dizinkan untuk membuka praktek secara mandiri. Namun pendidikan lanjutan ini pada perkembangannya secara eksklusif didominasi oleh pria.

Para orang tua perawat perempuan sendiri lebih tertarik untuk memasukkan anaknya ke pelatihan bidan mantri, karena profesi ini dianggap lebih dikenal dan umum di masyarakat. Selain itu, setelah lulus perempuan biasanya akan segera menikah, dan pada saat itu pernikahan seringkali menjadi alasan pemecatan. Sementara profesi bidan mantri terbuka untuk wanita yang sudah menikah.

Berbagai kendala tersebut menyebabkan, jumlah perawat pria lebih banyak dibandingkan dengan perawat wanita. Pada tahun 1921, tercatat ada 171 perawat pria dan hanya 45 perawat wanita yang dipekerjakan.

Ada beberapa alasan mengapa banyak pria tertarik terhadap profesi ini. Pertama jenjang karier yang lebih terbuka dan gelar mantri adalah jabatan yang menjanjikkan. Setelah lulus dari kursus keperawatan, mereka bisa bekerja di laboratorium, menjadi penyuluh kesehatan, dan mengelola klinik rawat jalan. Di klinik rawat jalan mereka merawat pasien lebih sebagai dokter lokal daripada sebagai perawat. Dalam prakteknya mereka sering disebut sebagai “dokter desa” (Hesselink, 2015: 160; Boomgaard, 1993: 89 ).

Menjadi perawat berarti membuka jalan untuk lebih banyak pekerjaan bergengsi, terutama untuk pria. Mobilitas laki-laki yang lebih besar dalam konteks budaya lokal, menjadi alasan bagi pemerintah untuk mendukung laki-laki dalam profesi ini.

Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa ketimpangan gender turut mewarnai perjalanan sejarah perawat masa kolonial. Sebuah ketimpangan yang dipraktekkan secara nyata oleh politik maskulin pada masa itu. Kini, kita hanya berharap sejarah perawat di masa mendatang, dapat lebih baik lagi dari masa kolonial.

Daftar Pustaka

Boomgard, Peter. “The development of colonial health care in Java; An exploratory Introduction”. Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania, 149:1, January 1993.

Hesselink, Liesbeth. Healers on the Colonial Market Native Doctors and Midwives in the Dutch EastIndies. Leiden: KITLV Press, 2011.

Hesselink, Liesbeth. “The Early Years of Nursing in the Dutch East Indies, 1895–1920.” In Colonial Caring: A History of Colonial and Post-colonial Nursing, edited by SWEET HELEN and HAWKINS SUE, 145-68. Manchester: Manchester University Press, 2015.

Het zendingsziekenhuis “Petronella”.

Meijer, J. A. J. Gedenkboek 40 jaar ziekenverpleging Koningin Emma ziekenhuis (‘Tjikini’) Vereeniging voor Ziekenverpleging in Ned.-Indië 1895–1935. Batavia: Kolff, 1935.

Zondervan, Sjoerd. “Patients Of The Colonial State: The rise of a hospital system in the Netherlands Indies,1890-1940”. Disertasi: Masstricht University, 2016.