Upaya untuk mempromosikan alat kontrasepsi modern sudah dilakukan sejak awal abad ke-20, tetapi apakah langkah-langkah ini efektif memantik kesadaran masyarakat? Sayangnya, realitas di lapangan justru berkata sebaliknya, terutama pada periode awal kemerdekaan.

Pada awal kemerdekaan, meskipun sudah ada upaya promosi alat kontrasepsi modern melalui media massa, kesadaran masyarakat terhadap penggunaannya masih terbatas. Faktor-faktor seperti aksesibilitas dan harga yang tinggi menjadi hambatan utama bagi masyarakat umum, terutama mereka yang berada dalam lapisan ekonomi menengah ke bawah.

Selain itu, aspek budaya dan norma sosial juga turut memainkan peran penting dalam menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi.

Story Guide

Usaha Mempromosikan Kontrasepsi Modern

Membicarakan seks dan kontrasepsi di Indonesia tidaklah mudah, terutama di beberapa daerah yang masih menganggap topik ini tabu.

Sebelum abad ke-20, masyarakat memiliki peran utama dalam pengendalian kelahiran dan menggunakan berbagai metode untuk membatasi jumlah anak.

Namun, pada abad ke-20, terjadi pergeseran dalam metode pengendalian kelahiran yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan masuknya alat kontrasepsi modern dari pasar internasional.

Pergeseran ini didukung oleh promosi yang mendorong para wanita untuk mempertimbangkan jumlah anggota keluarga mereka. Pada tahun 1933, Chan Kok Cheng, seorang jurnalis Tionghoa yang menggunakan nama samaran “Sub-Rosa”, mencetak brosur yang mempromosikan alat kontrasepsi.

Dengan judul “Neomalthusianisme” atau Kontrol Kelahiran, brosur tersebut mencerminkan berbagai informasi mengenai teori ekonomi, pertimbangan moral, dampak kesehatan, dan berbagai macam alat kontrasepsi. Chan, dengan merujuk pada buku-buku yang diterbitkan di Inggris dan Jerman, menjelaskan penggunaan alat kontrasepsi yang dapat larut, alat kontrasepsi karet, spons, kapas, dan kondom.

Koran dan majalah berbahasa melayu pada masa itu sering mencantumkan iklan-iklan kecil untuk alat bantu seksual dan kondom yang diimpor dari Jepang. Meskipun iklan tersebut menekankan perlindungan dari penyakit, beberapa juga mengandung pesan tentang pengendalian kesuburan.

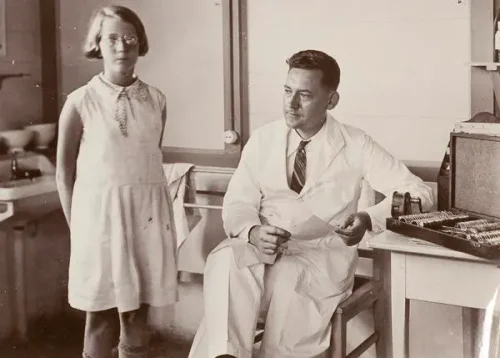

Walaupun media massa mulai mengiklankan alat kontrasepsi, iklan tersebut hanya mencapai sebagian perempuan yang tinggal di kota. Pada tahun 1930-an, dokter-dokter di Hindia-Belanda sudah memulai pembicaraan tentang ketersediaan alat kontrasepsi. Namun, harganya masih tinggi sehingga hanya dapat diakses oleh golongan kaya yang mampu membayar dokter pribadi.

Bagi masyarakat umum, akses terhadap alat kontrasepsi impor masih dianggap mustahil. Oleh karena itu, mereka masih sangat bergantung pada metode tradisional yang melibatkan penggunaan jamu dan pijat.

Baca juga: Bagaimana Penduduk Indonesia Pramodern Membatasi Angka Kelahiran

Bicara mengenai seks edukasi pada masa kolonial, tak terelakkan untuk membahas buku panduan “Pengatahoean Sexueel Orang Lelaki dan Prampoean”. Buku ini disusun dari tulisan Cospard, Hufeland, dan Giraudeau de Saint Gervies. Fokusnya adalah pada kesadaran akan dorongan seksual dan urgensi pembelajaran kendali diri. Meski demikian, bagian kontrasepsi dalam buku ini sangat terbatas, lebih menekankan pada abstain dari hubungan seksual.

Ketika Indonesia meraih kemerdekaannya, muncul berbagai publikasi yang bertujuan mendidik masyarakat. Salah satunya adalah buku panduan mengenai pernikahan dan perawatan medis di rumah yang juga membahas pentingnya pengendalian kelahiran.

“Sorga Perkawinan” karya Amir Ta’at Nasution adalah salah satu contohnya. Meskipun laris dengan penjualan hingga 55.000 eksemplar dan dicetak sebanyak lima kali sejak pertama kali terbit pada 1949, buku ini beberapa kali dicekal oleh polisi.

Dalam buku ini, pembaca dapat menemukan penjelasan rinci mengenai cara-cara mencegah kehamilan dan pemilihan jenis kelamin anak. Alasan penggunaan kontrasepsi dijelaskan melibatkan manfaat kesehatan dari mengatur jarak kelahiran dan kebutuhan untuk menyeimbangkan jumlah anak dengan sumber daya ekonomi keluarga.

Nasution juga merinci berbagai metode kontrasepsi, mulai dari yang paling sederhana seperti jamu dan pil, pengurutan rahim oleh dukun beranak, hingga penjelasan terperinci tentang coitus interruptus (ejakulasi di luar), kondom, dan periode subur.

Sikap Pemerintah Indonesia

Sejak abad ke-19, Jawa telah diidentifikasi sebagai wilayah yang padat oleh pejabat kolonial, tetapi permasalahan ini baru diangkat hampir satu abad kemudian, setelah diberlakukannya politik etis.

Pada saat itu, penggunaan kontrasepsi belum menjadi bagian dari solusi yang diusulkan. Sebaliknya, pemerintah kolonial mengadvokasi kolonisasi di luar Jawa sebagai langkah utama. Ironisnya, Indonesia yang baru merdeka kemudian mengadopsi program serupa yang disebut “transmigrasi”.

Presiden Soekarno dengan tegas mendukung langkah ini. Pada tahun 1964, ia menyatakan bahwa solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk adalah dengan mengeksploitasi lebih banyak lahan.

Soekarno percaya bahwa semakin banyak anak berarti semakin baik. Ia menilai pengendalian kelahiran sebagai ancaman terhadap moral bangsa. Menurutnya, alat kontrasepsi hanya boleh digunakan untuk menjaga kesehatan ibu dan mengatur jarak kelahiran; bukan untuk membatasi jumlah anak.

Sentimen ini mencerminkan pandangan umum pada masa itu, di mana keluarga berencana dianggap sebagai topik tabu bahkan di kalangan akademisi. Sebuah buku rujukan tentang kependudukan Indonesia, Soal Penduduk dan Pembangunan Indonesia, menyatakan bahwa pengendalian kelahiran tidak diperlukan; kesuburan dianggap akan menurun secara alami sebagai hasil dari pembangunan ekonomi.

Para penulis mengadvokasi transmigrasi dan pembangunan sebagai “solusi positif,” sedangkan pengendalian kelahiran dipandang bisa menimbulkan konflik karena dianggap bertentangan dengan nilai agama.