Krisis malaise atau great depression merupakan peristiwa menurunnya tingkat ekonomi secara dramatis di seluruh dunia yang mulai terjadi pada tahun 1929. Krisis ini diawali dengan peristiwa yang sering dikenal dengan sebutan Selasa Hitam atau Black Tuesday, yaitu anjloknya bursa saham New York Wall Street pada Oktober 1929 (Dick, 2002: 155). Peristiwa ini berdampak pada hancurnya perekonomian dunia, termasuk Hindia Belanda yang saat itu sedang dilanda gagal panen (Furnivall, 1939: 429).

Penyebab depresi ekonomi dunia tidak dapat dilepaskan dengan kondisi yang sedang terjadi di dunia Barat saat itu. Tidak dapat dipungkiri dampak Perang Dunia I masih dirasakan, banyak ekonomi negara-negara yang sebelumnya terlibat perang tersebut belum stabil. Kondisi ini diperparah sistem kapitalisme yang menimbulkan over produksi dan berdampak pada penurunan harga serta penyerapan tenaga kerja sejak pertengahan dekade 1920-an (Dick, 2002: 155).

Kondisi ini diikuti oleh runtuhnya bursa saham yang mengakibatkan banyak bank gulung tikar. Jatuhnya bursa saham, turut diikuti oleh jatuhnya standar emas yang mempunyai peran vital dalam siklus ekonomi dunia.

Negara-negara Eropa yang terlibat perang menjadi yang paling menderita saat itu. Hancurnya negara-negara Eropa yang notabenenya merupakan daerah tujuan ekspor hasil komoditi perkebunan kolonial mempunyai pengaruh langsung terhadap perekonomian Hindia Belanda yang perekonomiannya tergantung dengan sistem perkebunan kolonial.

Dampak utama depresi terhadap Hindia Belanda dapat dibagi menjadi empat: Hancurnya harga dan permintaan komoditas internasional; munculnya masalah dalam perusahaan perkebunan utama seperti karet, gula, dan kopi; krisis keuangan yang disebabkan berkurangnya penerimaan dan pendapatan pemerintah kolonial; menurunnya kesempatan kerja, pendapatan, dan daya beli masyarakat (Padmo, 1991: 151).

Perkebunan Hindia Belanda di Tengah Krisis Malaise

Secara geografis perkebunan di Hindia Belanda terbagi menjadi dua wilayah besar yang pertama yaitu perkebunan kolonial yang ada di Pulau Jawa dan perkebunan kolonial yang ada di Sumatra Timur.

Perkebunan-perkebunan yang mulai muncul di Hindia Belanda pada 1830 ini pada umumnya merupakan perpanjangan dari perkembangan kapitalisme agraris. Perkebunan menjadi salah satu cara yang diterapkan pemerintahan kolonial untuk mengekploitasi segala sumber daya yang ada, mulai dari sumber daya alamnya sampai dengan sumber daya manusia.

Dua lokasi utama perkebunan kolonial tersebut menghasilkan berbagai jenis tanaman keras, contohnya seperti tanaman jenis tebu, kopi, karet, teh, dan tembakau, sedangkan untuk komoditi perkebunan yang ada di Sumatera Timur sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, jenis tanaman yang ditanam di perkebunan kolonial di Sumatera Timur antara lain tembakau, teh, karet, dan kelapa sawit. Sebelum maleise melanda, komoditi tebu dan kopi mendominasi ekspor hasil perkebunan Hindia Belanda (Vlekke, 2018: 272). Bahkan tebu/gula dari Jawa telah dikenal dengan kualitas baiknya dan sempat mendominasi pasar dunia, bersaing dengan tebu kuba.

Industri gula Jawa mulai mengalami kemunduran setelah krisis malaise terjadi pada 1929 hingga 1939. Lahan perkebunan tebu yang pada tahun 1930 mencapai luas 198,007 hektar, mengalami penurunan drastis menjadi 27,575 hektar pada tahun 1935.

Baca juga: Pasang Surut Industri Gula di Indonesia

Saat krisis itu terjadi, penduduk Jawa menjadi yang paling menderita di Hindia Belanda. Tingkat kesempatan kerja di semua sektor formal (kerja upahan) menurun secara tajam, terutama dalam industri perkebunan yang berujung pada pengurangan upah sebesar 50 persen. Pengurangan upah ini tentu juga turut menjadikan daya beli menurun.

Lebih dari 300.000 kesempatan kerja hilang, sehingga dapat dikatakan stimulus ekonomi yang telah diciptakan sejak 1900 hancur seketika. Sektor perkebunan yang dulunya menyediakan kesempatan kerja dan pendapatan, kini justru menjadi sumber masalah. Meskipun demikian, pajak langsung terutama pajak tanah tetap tidak dipotong, dengan demikian masyarakat tetap harus memutar otak untuk membayar tanggungan pajak itu (Padmo, 1991: 153).

Sementara itu, nasib gula Jawa di pasar dunia pun semakin menyedihkan, menyusul negara-negara yang dulunya menjadi tujuan ekspor gula seperti Cina dan India, mulai memproduksi gula secara mandiri. Meskipun krisis malaise secara umum berakhir tahun 1939, namun industri gula sulit untuk bangkit kembali seperti sediakala (Eng, 1996: 224).

Perkebunan kopi yang termasuk salah satu komoditi utama juga mengalami nasib yang tidak jauh berbeda dengan gula. Tercatat pada tahun 1930 luas areal yang ditanami kopi adalah 97,520 hektar, namun setelah krisis menerpa berkurang menjadi 96,460 hektar pada tahun 1935. Jumlah penurunan lahan ini tidak begitu parah, apabila dibandingkan dengan penurunan jumlah lahan tebu.

Kondisi perkebunan karet masih sedikit lebih beruntung dibandingkan dua perkebunan kolonial saat itu. Perkebunan karet ditanam di wilayah luar Jawa seperti Riau, Jambi, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, dan Tengah. Mayoritas hasil karet tersebut diekspor ke Singapura melalui jaringan dagang Cina (Ibid.,: 233).

Krisis Maleise menyebabkan penurunan produksi mobil di Amerika Serikat, sekaligus menandakan penurunan permintaan internasional untuk karet. Produksi karet perkebunan turun selama 1929-32 sebesar 2 persen, namun kondisi yang jauh mengenaskan menimpa petani kecil, karena produksinya mengalami penurunan sebesar 43 persen.

Perkebunan besar tetap melanjutkan produksi untuk mendapatkan kembali setidaknya sebagian dari biaya produksi, namun banyak rumah tangga petani menghentikan produksi karet, karena penurunan profitabilitas. Petani-petani kecil yang bertahan rata-rata karena faktor geografis tempat mereka tinggal tidak memungkinkan untuk menanam komoditi lain seperti beras (Ibid.,: 239).

Melejitnya Industri Tekstil

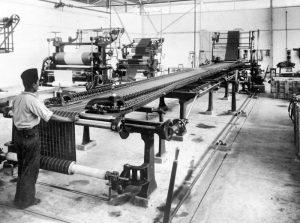

Sebelum abad ke-20, industri tekstil di Hindia Belanda hanya dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai pekerjaan sampingan penduduk. Sebagian besar produksi tekstil dijalankan melalui rumah tangga produksi untuk tujuan domestik, dan diproduksi menggunakan alat yang sederhana yaitu roda tenun dan alat tenun tangan yang disebut, alat gedogan. Kegiatan menenun tersebut didominasi oleh perempuan (Booth, 1998: 17).

Pada tahun 1922, G. Dalenoord mendirikan Institut Tekstil Bandung (TIB). Tujuan pendirian TIB adalah untuk mengembangkan teknik dan peralatan tenun yang dirasa kurang mampu bersaing di era industrialisasi. Pada 1927, alat tenun baru didemonstrasikan. Alat itu diyakini lebih murah dan lebih efisien. Pada tahun 1929, pabrik tenun besar untuk pertama kalinya didirikan di Majalaya. Pabrik itu memiliki 30 alat tenun. Selama tahun-tahun berikutnya, ribuan alat tenun dan peralatan lain diproduksi TIB dan menyebar hingga daerah luar kota (Antlov dan Svensson, 1991: 118).

Depresi dunia pada awal 1930 justru mempercepat pertumbuhan Industri tekstil Hindia Belanda. Ekonomi komersial penduduk desa yang sebelumnya bergantung pada ekspor produksi perkebunan menjadi salah satu yang terdampak depresi. Akibatnya, mayoritas dari mereka yang tidak memiliki lahan dan berasal dari pertanian marjinal akhirnya memutuskan mencari pelarian ke sektor non-farm salah satunya industri tekstil untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Setelah depresi berakhir pada tahun 1938, industri tekstil mengalami pertumbuhan pesat. Di Bandung, terdapat 1700 pabrik pemintalan kecil dengan 12.000 alat tenun dan 32.000 pekerja. Mayoritas pabrik itu menjadikan sarung sebagai hasil produksi utama (Ibid., hlm. 116).

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Hindia Belanda termasuk wilayah yang terdampak krisis malaise. Krisis ini menyebabkan keruntuhan perekonomian Hindia Belanda. Perusahaan perkebunan yang sebelumnya begitu mendominasi, terpaksa banyak yang gulung tikar. Di sisi lain, krisis ini tidak selalu membawa dampak negatif, khususnya bagi industri tekstil di Hindia Belanda yang justru melejit pada saat krisis terjadi.

Daftar Pustaka

Antlov, Hans dan Svensson, Tommy. From Rural Home Weavers to Factory Labour: The Industrialization of Textile Manufacturing in Majalaya, dalam Paul Alexander, Peter Boomgaard, dan Benjamin White (Ed.). In the Shadow of Agriculture: Non-Farm Activities in the Javanese Economy: Past and Present. Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1991.

Booth, Anne. The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries A History of Missed Opportunities. Hampshire: Macmillan Press, 1998.

Dick, Howard. “Formation of the nation-state,1930s–1966”, dalam Dick, Howard dkk. The Emergence of a National Economy. Honolulu: University of Hawai Press, 2002.

Furnivall, J. S. Netherlands India: A Study of Plural Economy. Cambridge: Cambridge University Press, 1938.

Eng, Pierre van der. Agricultural Growth in Indonesia since 1880. New York: ST. Martin’s Press, 1996.

Padmo, Soegijanto. “Depresi 1930-An dan Dampaknya Terhadap Hindia Belanda”. Jurnal Humaniora, No. 2, 1991.

Vlekke, Bernard. Nusantara. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018.