Industri tekstil Majalaya telah dikenal sebagai produsen pakaian-pakaian berkualitas dan diekspor hingga ke luar negeri. Namun ternyata sebelum menjadi salah satu kota industri tekstil terbesar, kota Majayala melewati pergulatan sejarah yang cukup panjang hingga menjadi sekarang ini.

Kemunculan Industri Tekstil di Majalaya

Sebelum abad ke-20, industri tekstil di Hindia Belanda hanya dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai pekerjaan sampingan penduduk. Sebagian besar produksi tekstil dijalankan melalui rumah tangga produksi untuk tujuan domestik dan dipasarkan di pasar lokal. Teknik pembuatannya pun masih sangat sederhana, yaitu dengan memanfaatkan roda tenun dan alat tenun tangan yang disebut, alat gedogan. Kegiatan menenun tersebut didominasi oleh perempuan. (Booth, 1998: 17).

Industri tekstil di Hindia Belanda baru berkembang cukup pesat, ketika cotton dalam jumlah besar dari India masuk ke Jawa pada tahun 1814 (Kraan, 1996: 39). Sejak saat itu ekspansi pabrik cotton Belanda mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan, karena kurangnya proteksi dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial (Eng, 2012: 1021). Pemerintah Kolonial saat itu lebih tertarik untuk mengembangkan perkebunan yang sedang naik daun dan dianggap lebih menjanjikan dibandingkan industri lainnya.

Oleh karena itu, selama bertahun-tahun industri tekstil tetap berada di bawah bayang-bayang industri perkebunan, hingga akhirnya G. Dalenoord mendirikan Institut Tekstil Bandung (TIB) pada tahun 1922. Tujuan pendirian TIB adalah untuk mengembangkan teknik dan peralatan tenun. Oleh sebab itu pelatihan pun dilakukan terhadap penduduk sekitar, dengan didukung oleh Bupati Bandung Raden Adipati Aria Wiranatakoesoema TIB mampu menjaring minat penduduk sekitar Bandung.

Pada awalnya pelatihan itu hanya diikuti oleh para pria, baru pada 1928 para wanita juga mulai mengikuti kursus tenun. Keikutsertaan para perempuan ini ternyata mempunyai dampak yang luar biasa, karena sekembalinya mereka ke rumah mereka menjadi pemeran krusial bagi penyebaran teknik tenun baru ini.

Pada 1927, alat tenun baru didemonstrasikan. Alat itu diyakini lebih murah dan lebih efisien. Pada tahun 1929, pabrik tenun besar untuk pertama kalinya didirikan di Majalaya. Pabrik itu memiliki 30 alat tenun. Selama tahun-tahun berikutnya, ribuan alat tenun dan peralatan lain diproduksi TIB dan menyebar hingga daerah luar kota (Antlov dan Svensson, 1991: 118).

Depresi Dunia dan Pertumbuhan Pesat Industri Tekstil di Majayala

Depresi dunia pada awal 1930 justru mempercepat pertumbuhan Industri. Ekonomi komersial penduduk desa yang sebelumnya bergantung pada eksport produksi perkebunan menjadi salah satu yang terdampak depresi. Akibatnya, mayoritas dari mereka tidak memiliki lahan dan berasal dari pertanian marjinal akhirnya mereka mencari pelarian ke sektor non-farm untuk mencukupi kebutuhan hidup.

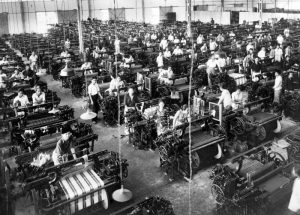

Dalam kondisi ini, siswa menjadi lebih mudah direkrut untuk pelatihan TIB. Setelah depresi berakhir pada tahun 1938, industri tekstil mengalami pertumbuhan pesat. Di Bandung, terdapat 1700 pabrik pemintalan kecil dengan 12.000 alat tenun dan 32.000 pekerja. Mayoritas pabrik itu menjadikan sarung sebagai hasil produksi utama.

Pada akhir 1930-an dan awal 1940-an, pengusaha Cina memasuki bisnis tekstil Majalaya dan memperkuat pengaruhnya. Masuknya pengaruh Cina ini sekaligus menggeser produksi berbasis pedesaan ke perkotaan. Pada tahun 1936, pabrik pertama yang dimiliki oleh Tionghoa dibangun di kota Majalaya. Selama tahun-tahun berikutnya, pabrik lain juga dibangun. Pada 1937 saja, diperkirakan sekitar 36 persen alat tenun tangan di Bandung dikontrol oleh modal Cina.

Saat listrik diperkenalkan di beberapa kota pada 1939, mesin tenun turut diperkenalkan di pabrik-pabrik Tionghoa tersebut. Penggunaan mesin tenun pun berkembang pesat, karena pada tahun 1942, sekitar 239 mesin tenun telah digunakan. Meskipun demikian, tenun tangan tidak langsung disingkirkan begitu saja, tetapi dikombinasikan dengan mesin tenun (Ibid., hlm. 116).

Di sisi lain, pemodal Cina semakin menancapkan kukunya di Majalaya. Mereka terus melebarkan pengaruh ekonominya dengan mendirikan usaha-usaha tenun kecil, membeli usaha-usaha tenun pengusaha lokal, dan mengendalikan usaha-usaha kecil itu dengan sistem bakul. Di dalam sistem bakul ini orang-orang Cina memasok bahan baku secara kredit dan membeli hasil akhir (Eng, 2012: 1044). Pada 1942, broker Cina semakin mendominasi dengan memegang kontrol 77 persen atas pabrik-pabrik kecil.

Baca juga: Sejarah Jamu di Nusantara

Beralihnya kekuasaan kepada Jepang pada 1942, menandai masa kemunduran industri tekstil Priangan. Penenun di daerah tersebut dipaksa untuk memproduksi karung gunny dibanding sarung yang telah lama menjadi komoditas utama, dan pada 1944 banyak alat tenun yang dirampas dan dikapalkan menuju Malaya, Burma, dan negara lain yang dikuasai oleh Jepang. Di Majalaya sendiri sekitar 5000 tenun dirampas dan pada akhir perang hanya tersisa 25% peralatan.

Masa Keemasan Industri Tekstil di Majalaya

Meskipun sempat terguncang, namun industri tekstil Majalaya kembali pulih dalam waktu relatif singkat setelah Jepang menyerahkan kekuasaannya. Pada 1950, industri tekstil telah kembali hidup kembali. Industri ini dipilih oleh pemerintah muda Republik sebagai kendaraan penting bagi perkembangan ekonomi dan industri. Keputusan tersebut tidaklah salah, karena selama tahun 1950-an dan 1960an, industri tekstil lokal menguasai sebagian besar pasar domestik. Sementara itu, Majalaya menyumbang 40% dari total produksi tekstil Indonesia. Pencapaian itu menyebabkan kota Majalaya disebut sebagai Kota Dollar dan tahun-tahun tersebut merupakan masa keemasannya (Antlov dan Svensson, 1991: 118).

Saat industri tekstil mengalami pertumbuhan pesat, Pemerintah memberikan dukungan dengan menciptakan program Benteng yang menjadikan indusri ini sebagai sektor yang dilindungi. Tujuannya adalah untuk melindungi pengusaha lokal dari persaingan dengan luar (termasuk dominasi Cina). Program benteng itu kemudian membentuk badan induk tekstil pada 1956, untuk membantu perdagangan, standarisasi, dan teknologi industri lokal. Selain itu juga dibentuk koperasi di seluruh desa sekitar Majalaya untuk mengeliminasi sistem yang dikontrol pedagang Cina.

Kemunduran Industri Tekstil di Majalaya

Meskipun demikian, koperasi desa kesulitan untuk menandingi sindikat kuat tentara-Cina yang dibentuk pada 1960. Majalaya tetap didominasi oleh 40 pedagang Cina yang beraliansi dengan tentara yang di sisi lain memperoleh tugas melakukan nasionalisasi. Aliansi yang terbentuk ini cukup solid, beberapa kepala desa yang mencoba melakukan protes harus berakhir di penjara.

Kondisi ini semakin menyulitkan penguasaha bumiputra untuk bertahan. Mereka yang dapat bertahan pun harus bergantung pada bahan mentah yang didistribusikan oleh broker Cina, dengan kata lain penguasaha lokal telah kehilangan otonominya. Keadaan ini diperparah oleh tidak stabilnya situasi perpolitikan dan ekonomi 1967. Kurangnya kemampuan pemerintah untuk menyediakan kredit dan proteksi menyebabkan perkembangan pengusahan lokal terhambat dan jumlah pabrik orang-orang Sunda yang mandiri pun semakin berkurang. Banyak dari pabrik kecil dan menengah akhirnya menjadi pemborong bawahan perusahaan besar, sistem ini disebut maakloon.

Pada masa Orde Baru, kesulitan yang dihadapi oleh penguasaha lokal semakin menjadi dengan diperkenalkannya pemakaian mesin tenun dalam skala besar pada 1960-1970an. Tren ini menghasilkan konsentrasi pada modal dan semakin menurunya perusahaan yang dijalankan oleh penguasahan lokal.

Kondisi pengusaha tekstil lokal semakin menyedihkan, terutama setelah Soeharto dengan Rezim Orde Barunya mengeluarkan UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Disusul setahun kemudian dengan dikeluarkannya UU No. 6 tahun 1968 mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sejak saat itu, modal luar negeri mulai memasuki Majalaya secara masif.

Karena tidak mampu bersaing dengan para pengusaha tekstil Cina, baik dalam manajemen, marketing, penguasaan pasar, maupun permodalan, akhirnya banyak pabrik-pabrik lokal di Majalaya dijual kepada pemodal asing atau WNI keturunan Tionghoa. Hingga akhirnya hanya tersisa 11 % dari perusahaan tenun yang dimiliki dan dikontrol langsung oleh pebisnis lokal, sementara mayoritas pabrik dijadikan bawahan oleh perusahaan besar Cina.

Pada tahun 1980, industri kain sarung mulai mengalami kelesuan, karena industri besar dengan modal besar begitu mendominasi pasar. Industri kecil yang sebagian besar dilakukan oleh bumiputera mengalami kemunduran drastis. Penurunan juga merupakan akibat dari ketidakmampuan pemilik industri kecil untuk merestrukturisasi mesin lama dan usang menjadi mesin modern yang lebih efisien (Handayani, 2019: 6).

Daftar Pustaka

Antlov, Hans dan Svensson, Tommy. From Rural Home Weavers to Factory Labour: The Industrialization of Textile Manufacturing in Majalaya, dalam Paul Alexander, Peter Boomgaard, dan Benjamin White (Ed.). In the Shadow of Agriculture: Non-Farm Activities in the Javanese Economy: Past and Present. Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1991.

Booth, Anne. The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries A History of Missed Opportunities. Hampshire: Macmillan Press, 1998.

Eng, Pierre van der. “Why Didn’t Colonial Indonesia Have a Competitive Cotton Textile Industry?”. Modern Asian Studies, vol 47, 2013.

Kraan, Alfons Van Der. “Anglo‐Dutch Rivalry in the Java Cotton Trade, 1811–30. Indonesia Circle, No. 68, 1996.

Handayani, S. E. “Majalaya as the Center for Textile Industry in Spatial Historical Perspectives”. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 2019.