Surakarta menjadi salah satu kota paling bergejolak pada masa revolusi. Perseteruan antara gerakan anti-swapraja yang ingin meruntuhkan kekuasaan lama menghadapi Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran yang ingin mempertahankan hak istimewanya menjadi sumber ketegangan utama.

Golongan oposisi di Surakarta, yang dipimpin oleh tokoh seperti Tan Malaka dan dr. Moewardi, menentang praktik feodalisme dan sistem pemerintahan di bawah kerajaan. Mereka menginginkan perubahan politik dan ekonomi yang lebih sesuai dengan semangat kemerdekaan dan demokrasi.

Story Guide

Keputusan yang Menentukan

Setelah Proklamasi Republik Indonesia, terjadi perbedaan sikap antara Yogyakarta dan Surakarta dalam menanggapi munculnya gerakan anti-swapraja. Sultan Hamengkubuwana IX, sebagai pemimpin Yogyakarta, memperlihatkan sikap demokratis dan menjadi pelopor perubahan sosial, dengan fokus pada stabilitas masyarakat yang sedang mengalami gejolak (Soemardjan, 1991).

Saat revolusi berlangsung Sultan Hamengku Buwana IX berupaya mengurangi kekuasaan dan hak istimewa para bangsawan, serta berusaha mengintegrasikan mereka dengan rakyat jelata. Meskipun kebijakan ini ditentang sebagian kaum bangsawan Yogyakarta, tetapi mendapat dukungan kuat dari tuntutan perubahan di zamannya.

Yang lebih penting, dalam situasi genting revolusi, Sultan Hamengku Buwana IX berhasil mengambil keputusan dan menyusun strategi untuk tetap loyal kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga wilayah dan kekuasaan Kasultanan Yogyakarta tetap aman. Keputusan ini, selain mendapat dukungan dari penduduk setia Yogya, juga menunjukkan kemampuan Sultan dalam menghadapi krisis dengan bijak.

Situasi berbeda terjadi di wilayah Surakarta pada masa revolusi. Pasca pembacaan proklamasi kemerdekaan RI, Susuhunan Surakarta, segera menyampaikan pernyataan dukungan kepada Presiden Sukarno. Pengakuan atas pernyataan dukungan ini diikuti dengan pemberian status Daerah Istimewa Surakarta (DIS) oleh Presiden Sukarno pada tanggal 19 Agustus 1945.

Pemberian status tersebut ternyata menimbulkan masalah. Dengan penetapan Daerah Istimewa Surakarta (DIS) oleh Presiden Sukarno, muncul pemerintahan ganda (double bestuur) di Surakarta. Hampir bersamaan, sebagai konsekuensi dari pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), terbentuk juga Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Surakarta. Tumpang tindih ini menciptakan persaingan atas hak memerintah di wilayah tersebut.

Di samping itu, keputusan tersebut menimbulkan tanggapan negatif dari beberapa kelompok kiri di Surakarta, yang menganggapnya bertentangan dengan semangat kemerdekaan (Kartodirdjo, 1982). Munculnya gerakan anti-swapraja menjadi manifestasi dari ketidakpuasan terhadap sistem feodal dan pemerintahan di bawah kerajaan. Kelompok ini menentang pemulihan kekuasaan kerajaan, meyakini bahwa hal itu akan merugikan masyarakat. Mereka berusaha mengubah sistem politik dan ekonomi tradisional istana yang dianggap telah berlangsung terlalu lama.

Ketika gerakan perlawanan ini muncul, baik Keraton Kasunanan maupun Pura Mangkunegaran tidak siap menghadapinya. Pakubuwono XII dan Mangkunegara VIII tidak memiliki pengalaman menangani masalah kepentingan umum, kurang memiliki karakter serius dan keberanian dalam pengambilan keputusan, dan tidak memahami kekuatan-kekuatan revolusi yang bergerak menuju demokrasi Barat dan kedaulatan rakyat.

Selain itu, persaingan antara Kasunanan dan Mangkunegaran menyebabkan kurangnya kerjasama di antara keduanya. Mereka selalu bersaing, terutama dalam hal kemewahan atau kemeriahan upacara keagamaan dan adat. Persaingan ini menghambat jalannya pemerintahan di Surakarta, menyebabkan rakyat tidak merasakan kontribusi positif dari kedua pemerintahan tradisional tersebut, sehingga menimbulkan rasa muak dan kebencian di kalangan penduduk.

Situasi bertambah pelik setelah kedua penguasa Soerakarta ini malah memilih bekerja sama mendukung dan menyokong pemulihan kekuasaan Belanda (Lindblad, 2008; Sutiyah, 2017). Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk melanjutkan kekuasaan feodalistik para bangsawan Surakarta, sekaligus menentang kebijakan pemerintah Indonesia yang ingin melakukan nasionalisasi aset-aset ekonomi atau perusahaan-perusahaan milik Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi negara yang sedang mengalami kekacauan pada awal Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada saat itu, Kasunanan Soerakarta memiliki beberapa unit usaha, seperti Perusahaan Manisharjo dan Ampel yang bergerak di bidang usaha sisal, serta Perusahaan Karanggeng dan Tegalgondo yang bergerak di bidang usaha gula. Sementara itu, Praja Mangkunegaran mengelola beberapa aset yang menjadi sumber pemasukan, seperti Pabrik Gula Colomadu, Pabrik Gula Tasikmadu, Pabrik Kopi Kerjogadungan, Perusahaan Betal Gamping, Perusahaan Gula Rasamadu Batu, serta rumah-rumah dan hotel yang dimiliki Kadipaten Mangkunegaran.

Baca juga: Antara Modernisasi dan Kesenjangan: Sejarah Kota Surakarta (1900-1942)

Keputusan kontroversial ini kemudian memicu perlawanan sengit dari gerakan anti-swapraja. Gerakan perlawanan ini menentang keras tindakan mendukung kembalinya kekuasaan Belanda dan mempertahankan struktur feodal di Surakarta.

Menguatnya Gerakan Anti-Swapraja

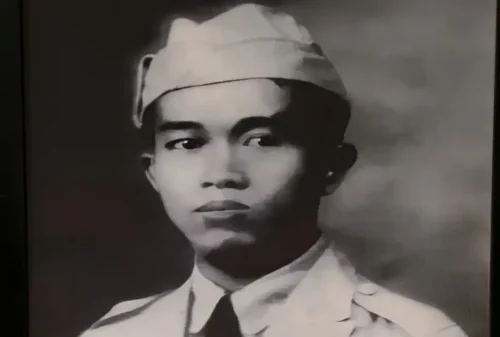

Pada masa revolusi, Kota Surakarta (Soerakarta) menjadi salah satu kota yang paling bergejolak. Gerakan radikal berpaham kiri tumbuh subur di wilayah ini. (Anderson, 2006). Gerakan oposisi yang dipimpin oleh Tan Malaka dan Barisan Banteng yang dipimpin oleh dr. Moewardi termasuk di antaranya.

Dr. Moewardi bersama Barisan Bantengnya menjadi yang paling awal menolak pemerintahan feodalisme dan otonomi khusus yang diberikan kepada penguasa feodal di Surakarta. Gerakan anti-swapraja ini ingin mengubah peraturan Pemerintah Daerah Istimewa atau Otonomi yang dianggap tidak sesuai dengan zamannya.

Revolusi sosial di Surakarta pada masa itu dapat dianggap sebagai akumulasi kebencian rakyat terhadap para pemimpin tradisional. Rakyat sudah lelah karena pernah dijajah Belanda, diduduki oleh Jepang, dikendalikan oleh keraton, dan menghadapi ketidakpedulian keraton terhadap revolusi.

Pemberontakan gerakan perlawanan muncul sebagai respons terhadap sikap keras penguasa lama Surakarta, terutama Pangeran Mangkunegara VIII, yang menolak melepaskan hak-hak istimewa pemerintahan otonom. Konflik ini menciptakan ketegangan politik dan kerusuhan di lingkungan keraton dan pura.

Pada periode yang penuh tekanan ini, beberapa aksi penculikan terhadap bangsawan Surakarta tercatat dalam sejarah. Pepatih Dalem Kasunanan Surakarta, KRMH Sosrodiningrat, menjadi korban penculikan dan pembunuhan pertama pada 17 Oktober 1945. Kemudian, pada bulan Januari 1946, Susuhunan Pakubuwono XII, ibunda Pakubuwono XII, dan Pangeran Soerjohamidjojo diculik oleh Barisan Banteng (Ricklefs 2008). Mereka baru dibebaskan setelah menyatakan penyesalan dan bersedia dipanggil dengan sebutan “bung” agar setara dengan rakyat.

Baca juga: Islam dan Komunisme: Biografi Haji Misbach (1876-1926)

Karena kekacauan tidak kunjung selesai, Pemerintah Republik Indonesia ikut turun tangan untuk menyelesaikan situasi politik yang kacau di Surakarta, khususnya di wilayah Mangkunegaran. Pada Februari-Maret 1946, Soekarno mengadakan rapat KNIP di Surakarta untuk menenangkan massa yang berdemonstrasi menentang pemerintah dan kerajaan. Dalam kesempatan itu, Soekarno juga bertemu dengan perwakilan gerakan anti-swapraja di Soerakarta, di antaranya Barisan Banteng.

Setelah bertemu dengan organisasi-organisasi yang menginginkan penghapusan pemerintah daerah istimewa, Sukarno bertemu dengan pejabat terkait dan meminta mereka untuk menyelesaikan permasalahan di Surakarta.

Menindaklanjuti permintaan dari Presiden Soekarno, pada tanggal 4 April 1946, Wakil Menteri Dalam Negeri, Mr. Hermani, tiba di Surakarta untuk membahas masalah Surakarta. Dalam pertemuan tersebut, anggota Komite Nasional Indonesia Daerah Surakarta diwakili oleh R.P. Suroso dan Sutapa Adisputra. Di sisi lain, pihak kerajaan diwakili oleh Bungkuman Pakubuwono Amin Singgih dan R.M.T. Sumardi.

Setelah pertemuan tersebut, kelompok anti-swapraja merasa bahwa upaya Republik Indonesia tidak mampu menyelesaikan krisis di Surakarta. Pada tanggal 19 April 1946, Barisan Banteng melakukan penetrasi ke Keraton Kasunanan dengan maksud memaksa Susuhunan menyerahkan kekuasaannya kepada rakyat. Selain itu, gerakan anti-swapraja mengadakan rapat terbuka di berbagai tempat menuntut pembubaran DIS. Dalam kondisi semakin terdesak, pada tanggal 30 April, Pakubuwono XII mengumumkan bahwa ia menerima pembubaran DIS.

Pada bulan April 1946, kekuasaan efektif atas wilayah Surakarta telah berada di tangan Barisan Banteng dan pihak oposisi (Ricklefs, 2008). Sementara itu, Pangeran Mangkunegara VIII terus berusaha mempertahankan posisinya di tengah tekanan yang intens dari Gerakan anti-swapraja dengan menerapkan Maklumat Kerajaan Mangkunegara pada tanggal 1 Mei 1946. Maklumat ini menyatakan bahwa Kerajaan Mangkunegara adalah daerah istimewa yang berada langsung di bawah Presiden (Ibrahim, 2014).

Sebagai tanggapan terhadap sikap Mangkunegara VIII, pihak oposisi dan Barisan Banteng mengadakan pertemuan penting pada tanggal 9 Mei 1946, dengan tujuan membentuk badan legislatif secara demokratis melalui pemilihan langsung untuk menentukan anggotanya. Pertemuan tersebut juga mengkritik sikap keras kepala Mangkunegara VIII yang dianggap memperburuk ketegangan politik. Sayangnya, setelah konferensi selesai, beberapa anggota, termasuk dr. Moewardi, ditangkap karena kritik keras terhadap Mangkunegara VIII.

Penangkapan tersebut memicu demonstrasi yang dilancarkan oleh Barisan Banteng pada 28 Mei 1946, menuntut pembebasan dr. Moewardi dan rekan-rekannya. Jenderal Soedirman yang bersimpati pada usaha Barisan Banteng membantu pembebasan dr. Moewardi dan tawanan lainnya.

Gesekan antara kelompok oposisi dan Mangkunegaran yang semakin memanas, merembet ke sektor ekonomi Surakarta. Pertanian dan kehutanan, sektor penting Mangkunegaran, mengalami penurunan produksi saat revolusi sosial. Produksi pertanian yang mencapai puluhan ribu ton sebelum revolusi, turun drastis menjadi puluhan hingga ratusan kilo selama revolusi. Sektor kehutanan yang biasa mengekspor hasil hutan juga terhambat.

Sektor perkebunan, seperti teh, kopi, dan tebu, yang sangat berkontribusi pada perekonomian Mangkunegaran, terpukul oleh revolusi sosial. Beberapa pabrik di wilayah itu berhenti berproduksi, menyebabkan krisis keuangan di Mangkunegaran. Situasi ini semakin menyudutkan Mangkunegaran VIII.

Gagalnya Daerah Istimewa Surakarta

Menanggapi situasi genting tersebut, pada tanggal 6 Juni 1946, Mohammad Hatta pergi ke Surakarta untuk memberi tahu pihak-pihak di sana bahwa Presiden akan mengumumkan keadaan darurat untuk Surakarta. Kekisruhan mencapai puncaknya dengan diculiknya Syahrir di Surakarta pada 27 Juni 1946. Presiden Sukarno bereaksi keras atas penculikan Syahrir dan mengecam aksi tersebut. Syahrir dibebaskan beberapa hari kemudian.

Kelompok oposisi terus berupaya melakukan serangkaian aksi nekat untuk memaksakan agendanya, termasuk percobaan penculikan terhadap Amir Syarifuddin dan Mohamad Hatta, serta upaya merebut kekuasaan Kabinet Syahrir II. Aksi-aksi tersebut gagal, dan usaha perebutan kekuasaan oleh Persatuan Perjuangan (PP) di kemudian hari akan dikenal dengan sebutan Peristiwa 3 Juli. Berbagai peristiwa ini akhirnya memaksa pemerintah memenuhi tuntutan gerakan anti-swapraja. Pada Juli 1946, Daerah Istimewa Surakarta dibubarkan melalui Penetapan Pemerintah 15 Juli no. 16/SD/1946.

Berdasarkan keputusan ini, Pemerintah Indonesia menetapkan wilayah Karesidenan Surakarta sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Pembentukan Karesidenan Surakarta merupakan respons akhir pemerintah terhadap gejolak yang terjadi di Surakarta. Karesidenan Surakarta dipimpin oleh Residen Iskak Tjokroadisuryo dan wakilnya Soediro. Kepemimpinannya terbilang sukses karena berhasil menyelesaikan berbagai masalah, dan kebijakan-kebijakannya konstruktif bagi kemajuan Surakarta menjadi daerah yang unik di Republik Indonesia.

Referensi

Anderson, B. R. O. G. (2006). Java in a time of revolution: occupation and resistance, 1944-1946. Equinox Publishing.

Ibrahim, J. (2004). Bandit dan pejuang di simpang Bengawan: kriminalitas dan kekerasan masa revolusi di Surakarta. Bina Citra Pustaka.

Kartodirdjo, S. (1982). Revolution in Surakarta 1945-1950: A Case Study of City and Village in the Indonesian Revolution. Unpublished Ph. D. thesis, the Australian National University.

Pemilihan Umum 1955. Paramita: Historical Studies Journal, 27(2), 195-211.

Soemardjan, S. (1991). Perubahan sosial di Yogyakarta. Yogyakarta: Gadjah Mada

Sutiyah. (2017). Kehidupan politik di Kota Surakarta dan Yogyakarta menjelang

University Press.