Beberapa waktu yang lalu Forest Watch Indonesia (FWI) mengeluarkan data yang cukup mencengangkan soal kerusakan hutan di Indonesia. Berdasarkan riset FWI, antara tahun 2013-2019, sekitar 1,47 hektare lahan hutan hilang setiap tahunnya. Angka yang cukup besar ini sekaligus menegaskan bahwa deforestisasi masih terjadi secara masif. Realitas ini sekaligus menimbulkan pertanyaan, sejauh mana kesadaran untuk menjaga alam di Indonesia. Pasalnya upaya konservasi bukanlah hal baru di Indonesia, namun telah diupayakan sejak masa kolonial.

Munculnya Wacana Konservasi di Hindia-Belanda

Tidak dapat dipungkiri wilayah Indonesia pada masa lalu merupakan salah satu paru-paru dunia dengan banyaknya hutan di wilayah itu. Memasuki abad ke-19, hutan masih mendominasi sebagain besar daratan Hindia-Belanda.

Masih rimbunnya hutan di Hindia-Belanda tidak dapat dilepaskan dari kesadaran penduduk lokal tentang pentingnya menjaga alam. Jauh sebelum pemerintah kolonial menapakkan kakinya di hutan Hindia-Belanda, masyarakat lokal telah melakukan usaha mencegah deforestasi dengan memberikan label angker pada hutan-hutan yang dianggap sakral dan dilindungi.

Kata angker sendiri memiliki beberapa makna seperti berhantu, suci, dan terlarang. Di area yang disebut angker ini manusia dilarang memasukinya, membunuh hewan dan menebang pohon di area tersebut. Mereka yang melanggar larangan itu biasanya akan memperoleh balasan dari Tuhan atau roh penunggu hutan.

Suatu area dikatakan angker karena beberapa alasan, namun alasan paling umum adalah keberadaan makam dan peninggalan kuno. Karena jarang dikunjungi manusia maka vegetasi di hutan itu aman dari penebangan dan dapat ditinggali hewan yang terancam punah.

Menurut laporan J. S. Ham pada 1908, pemerintah kolonial bertanggung jawab atas kerusakan hutan di Hindia-Belanda. Eksploitasi hutan di Hindia-Belanda telah dimulai sejak masa VOC dan mencapai puncaknya pada awal abad ke-19. Kayu-kayu yang ditebangi digunakan untuk menyokong pembangunan berbagai infrastruktur dan fasilitas yang berguna untuk orang-orang Belanda.

Untuk melancarkan penebangan hutan, baik VOC atau pemerintah kolonial menggandeng penguasa setempat. Banyaknya aksi penebangan hutan baik yang dilakukan oleh pemerintah kolonial atau penduduk setempat dengan tujuan komersial menyebabkan kerusakan lingkungan sulit dihindarkan. Kondisi inilah yang memicu kekhawatiran para ilmuwan Hindia-Belanda akan bahaya deforestasi.

Pada dekade 1840an, para ilmuwan dan pegawai di Batavia mulai memperingatkan bahaya deforestasi yang dapat mengurangi pasokan air irigasi dan menyebabkan banjir. Selain dari para ilmuwan, peringatan lain datang dari laporan residen Buitenzorg (Bogor). Dalam laporan tahunan 1847 ia memperingatkan Gubernur Jenderal bahwa deforestasi dapat menimbulkan perubahan iklim, penurunan curah hujan, dan akhirnya mengganggu pertanian.

Kekhawatiran terhadap dampak deforestasi bukanlah isapan jempol belaka, karena berdasarkan laporan perjalanan naturalis berkebangsaan Jerman, Franz Wilhelm, yang menjelajahi Jawa pada 1830-1840an, deforestasi dapat dilihat dilihat di gunung Merbabu, Sumbing, dan Sundoro yang hampir sepenuhnya gundul. Menurut Wilhelm, deforestasi di gunung telah menyebabkan pasokan air di lereng gunung terganggu.

Kerisauan para ilmuwan semakin beralasan, karena secara bersamaan terjadi anomali perubahan cuaca pada tahun 1844. Anomali cuaca menyebabkan kegagalan panen. Tidak hanya kegagalan panen, namun juga diikuti musim kemarau yang panjang hingga tahun 1850.

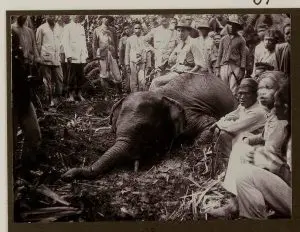

Sumber: KITLV

Celakanya, kerusakan alam juga diikuti oleh perburuan secara masif yang dapat memicu kepunahan terhadap beberapa spesies. Menurut Robert Cribb dalam artikelnya berjudul “Conservation in Colonial Indonesia”, setidaknya terdapat empat hal yang mendasari perburuan di Hindia Belanda:

- Untuk mencari makan

- Untuk diperdagangkan

- Sebagai hobi.

- Untuk membela diri dan menjaga pertanian.

Aktivitas ini telah bertambah masif sejak abad ke-17, sementara tidak ada regulasi yang dikeluarkan hingga abad ke-19.

Realitas tersebut semakin memperkuat kesadaran ilmuwan pada masa itu bahwa bahaya deforestasi dan perburuan telah di depan mata. Oleh sebab itu, pemerintah kolonial mau tidak mau mereka harus mencari solusi masalah ini.

Sejalan dengan munculnya kesadaran akan pentingnya menjaga alam, pemerintah kolonial melalui Gouvemements Besluit tahun 1889 dan 1890, meresmikan cagar alam Cibodas. Langkah tersebut dapat dikatakan sebagai langkah konservasi pertama. Sepuluh tahun berselang peraturan legal terkait konservasi satwa dikeluarkan melalui Staatsblad No. 497 dan 594 tahun 1909.

Berdasarkan peraturan itu, hampir semua mamalia dan burung liar dilindungi dan dilarang diburu, kecuali hewan yang dianggap berbahaya dan mengganggu. Spesies kera dan monyet, termasuk orang hutan termasuk hewan yang dikecualikan dan tidak dilindungi. Jadi peraturan tersebut tidak mencantumkan daftar hewan yang dilindungi, tetapi daftar hewan yang dikecualikan.

Netherlands Indies Society for the Protection of Nature dan Perbaikan Peraturan

Memasuki dekade 1910an, gerakan konservasi di Hindia-Belanda mulai melakukan pergerakan. Dimulai dengan pendirian Nederlandsch-lndische Natuurhistorische Vereeniging (Netherlands Indies Society for Natural History) pada 1911, organisasi ini kemudian mendirikan Nederlandsch-lndische Vereeniging tot Natuurbescherming (Netherlands Indies Society for the Protection of Nature) pada 1912 untuk menangani masalah-masalah yang lebih praktis terkait konservasi.

Setelah didirikan, Netherlands Indies Society for the Protection of Nature kemudian mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan petisi tahun 1913. Melalui petisi itu, mereka menyuarakan ketidakpuasan mereka atas peraturan tahun 1909. Peraturan tahun 1909 dianggap memiliki banyak kekurangan, karena membiarkan terlalu banyak spesies yang terancam punah seperti orang utan dan burung-burung langka tanpa perlindungan.

Tiga tahun berselang petisi itu memperoleh respon lanjutan, setelah Gubernur Jendral mengeluarkan dekrit yang tertuang di dalam Staatsblad No. 278 tahun 1916. Melalui dekrit ini, Gubernur Jenderal berhak memberikan status cagar alam di wilayah-wilayah yang dianggap berpotensi sebagai tempat pelestarian. Selain itu ada beberapa perbaikan terkait peraturan tahun 1909 yang banyak dikritik.

Perbaikan peraturan untuk mendukung usaha konservasi terus dilakukan seperti yang tertulis dalam Staatsblad No. 234 tahun 1924. Di dalam revisi peraturan ini, seluruh hewan yang terancam punah di seluruh kepulauan Hindia-Belanda didata dan memperoleh perlindungan termasuk orang utan dan badak Jawa.

Peraturan tahun 1924 juga memperkenalkan lisensi perburuan. Jadi tidak semua orang dapat memburu hewan, hanya orang yang memiliki lisensi dan membayar iuran diperbolehkan berburu.

Meskipun Ordonansi tahun 1909 dan 1924 telah melarang kepemilikan hewan yang dilindungi, namun tanpa ada larangan jual beli ekspor maka peraturan itu tidaklah efektif. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan regulasi baru yang tertuang dalam Staatsblad No. 134 dan 266 tahun 1931, yang berisi larangan ekspor hewan dilindungi baik yang mati atau masih hidup. Larangan ini termasuk larangan ekspor bulu dan bagian tubuh hewan seperti bulu burung dan gading gajah.

Sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang tahun 1916, dikeluarkan Undang-Undang Cagar Alam dan Margasatwa yang termuat dalam Staatsblad No. 17 1932. Melalui peraturan ini pemerintah kolonial dimungkinkan untuk membentuk sebuah kategori konservasi baru bernama suaka margasatwa.

Berbeda dengan cagar alam yang memberikan perlindungan penuh, di suaka margasatwa manusia masih diperbolehkan melakukan eksploitasi dalam skala kecil-menengah, karena memang diperlukan untuk menjaga kondisi alam bagi para hewan.

Peraturan ini memfasilitasi peresmian sejumlah suaka margasatwa berukuran besar, seperti Baluran di Jawa (25.000 hektar), Gunung Leuser, Sumatra Selatan, dan Way Kambas di Sumatra (keduanya 900.000 hektar).

Undang-undang dan regulasi tahun 1931 dan 1932, dapat dikatakan menjadi kerangka final dari peraturan konservasi di Hindia-Belanda. Kedua peraturan ini tetap berlaku hingga akhir masa kolonial dan bahkan masih diadopsi oleh pemerintah Indonesia selama 30 tahun setelah kemerdekaan.

Daftar Pustaka

Boomgaard, Peter. “Forest Management and Exploitation in Colonial Java, 1677-1897.” Forest & Conservation History, vol. 36, no. 1, 1992, hlm. 4–14.

Boomgaard, Peter. “Oriental Nature, Its Friends and Its Enemies: Conservation of Nature in Late-Colonial Indonesia, 1889-1949.” Environment and History, vol. 5, no. 3, 1999, hlm. 257–292.

Cribb, Robert. “Conservation In Colonial Indonesia”. Interventions: International Journal of Postcolonial Studies. 9, 2007, hlm. 49-61.

Hugenholtz, W. R. ( 1986). “Famine and food supply in Java 1 830- 1914”, dalam C. A. Bayly and D. H. A. Kolff (eds) Two Colonial Empires: Comparative Essays on the History of India and Indonesia in the Nineteenth Century, Dordrecht and Boston: Martinus Nijhoff, 1986.

Indisch Verslag, 1936.

Jepson, Paul, and Robert J. Whittaker. “Histories of Protected Areas: Internationalisation of Conservationist Values and Their Adoption in the Netherlands Indies (Indonesia).” Environment and History, vol. 8, no. 2, 2002, hlm. 129–172.

Kolonial Verslag, 1917.

Saya suka sekali dengan blog ini. Bagus dan bermanfaat. Tolong, buat artikel mengenai ilmuwan-ilmuwan Muslim yang telah berjasa yang pernah hidup di masa lalu. Terima kasih.

Terima kasih telah berkunjung dan membaca artikel Wawasan Sejarah. Untuk artikel mengenai ilmuwan-ilmuwan muslim mohon ditunggu ya. Terima Kasih

Terima kasih banyak atas informasinya kak, jadinya tahu sejarah tentang cuaca dan juga hewan yang dilindungi pada masa kolonial Belanda.